若手社員が、なぜ「キャリア不安」を抱えるのか?

本コラムでは、弊社研修で実際に起きた事例やエピソードを通して、若手社員のキャリア不安の実態を考察します。また、新入社員・若手社員の早期離職を防ぎ、社員の主体的なキャリア形成や自律的な成長を支援する必要性を解説します。

研修で感じた若手社員の「違和感」

皆さん、こんにちは。シェイクの池田です。

先日、とある医療系専門商社様の2年目社員向け研修に登壇しました。

登壇する中で私が感じた、若手社員についての違和感をもとに、

「若手社員のキャリア支援・自律成長支援」というテーマで、お話したいと思います。

こちらの会社様では、毎年、新卒2年目社員に対して、ビジネスコミュニケーションを強化する階層別研修を実施しています。

私が抱いた違和感のきっかけは、研修冒頭の アイスブレイクを兼ねたアンケートでした。

そこで、私から3つほど質問をしたところ、以下のような結果でした。

問1. 成長実感はあるか? → 80%以上は数名で、45~60%が大半でした。

問2. 仕事をうまくやれている感覚はあるか?→ 50%以上を挙げた方が8割弱でした。

問3. 正直、この会社でやっていけるイメージは湧いているか?

→ 最大値は、65%程度の立ち位置に立っている方が1名でした。

50%未満の立ち位置の方が8割でした。

中には、30%未満の方も3割程度いました。

これらのアンケート結果を踏まえて、とても興味深い現象だなと思いました。

目の前の仕事自体はやれていると感じているのに、多くの方が、自社で今後やっていくイメージが湧いていない、ということが浮かび上がったからです。

若手社員からすれば、「目の前の仕事ができている=自社で今後も働いていこうと思える」という思考ではないことが、私としては驚きでした。

研修冒頭の皆さんの様子としては、社会人らしい顔つきになった印象があり、また同期間の関係性も良かったので、問題を感じられなかったのですが、 先ほどのアンケートの結果から、多くの方が、自社のキャリアに対して悲観的であることが衝撃的でした。

一方で、「キャリアについての不安の背景に何があるのか?今の会社でやっていくイメージがない中で、何があればこの会社で頑張っていけるのか?」と、もう少し話を聞いてみることにしました。

ある受講者の方が、「・・・そうですね。ロールモデルがいたら。」との回答がありました。

「どんなロールモデルがいると良いか、イメージがあれば教えてほしい」と掘り下げると、

彼は、少し困ったような表情をされ、「パッとは出ないですね」と返答いただき、

対話は終了しました。

上記のやり取りから、あくまで、私の主観ですが、今回の受講者の皆さんは、

「仕事がある程度回せるようになり、自信を付けてきた」という一人前ステージではなく、

「仕事が回せるようになり、何となく仕事内容が分かってきた中で、今の仕事を今後も続けるのか?今後のキャリアとして、自社に残るのか?」という、キャリア迷子に陥っているのだと感じました。

自身の強みを問うことで見えた、若手社員の実態

上記の漠然としたキャリア不安に対して、自身の現状や成長を正しく認知してもらうため、

当日のプログラムを急遽変更し、若手社員に「自身の強み」を言語化していただきました。

意図としては、漠然としたキャリア不安を感じている皆さんに対して、「これまでどの程度、社会人としての市場価値や成長を積み上げてきたのか」を知りたかったからです。

私自身や周囲の転職経験も踏まえて、自社外に目を向けるのであれば、その企業の育成体系に成長が左右されないように、それなりの「強み(武器)」を持った状態でチャレンジしてほしいという、個人的な願いがありました。

実際に、各自が強みを書き出すワークをスタートすると、黙々と書き出す人、ペンが止まっている人、1つ書いては消す作業を繰り返す人・・・・。

人によって、さまざまな様子が見られました。

全体で回覧をして見て回ると、付箋に多く書かれていたのは「元気」「丁寧さ」といった漠然としたアウトプット ばかりでした。2年目社員としての「一般的な強み」は持ち合わせているものの、自社外でも活用・転用できそうな「武器としての強み」は、まだ十分に確立されていないように感じました。

ですが、そのように「一般的な強み」にとどまる人ほど、漠然としたキャリア不安が強い印象を受けました。一方で、「成果に向けて何が何でもやる行動力と目標達成意欲」「医療関係者の懐に入る力」といった具体的に自分なりの色を見出しつつある方ほど、自社で頑張っていこうという意欲が見えました。

そうした状態を踏まえたときに、以下のような問いかけ・メッセージをしました。

・今書いた強みに、あなたらしさや希少性はありますか?」

・他社からお金を払ってもらえるほどの価値が、その強みにはありますか?

・仮に自社外の選択肢も視野に入れるとしたときに、そのタイミングは、本当に“今”なのか?

また、はじめて登壇させていただいた時に、人事様から伺ったエピソードも話しました。

『医療関係者や医療機器メーカーは高い専門性を有しており、その両者の間に専門商社として自社は、介在している。ただ、右も左も分からない新入社員が成果を出すことは、並大抵のことではない。簡単には、成果は出ない仕事であると。膨大な知識量・専門用語を習得する必要がある医療業界に身を置く以上、学び続けないといけない仕事でもあること。

ただ、一日一日を無駄にせず、学び続けると、ある時急に成果を出せるようになる。』

そうした背景から、『苦しいのは3年目終わりまでなので、そこまでは頑張ってほしいものです』と、その人事様はよくお話されておりました。

そのような思い出話をしながら、研修の本題として1年目の振り返りをスタートさせました。

すると、多くの受講者は、「なんとなく日々を過ごしている自分」「職場や環境のせいにして、

自分なりに考え、主体的に能力開発・自己研鑽していない自分」に気づき、研修の空気は一変しました。

今回の研修での様子から、若手社員が会社で働く未来・キャリアにワクワクするどころか、不安を抱えながら仕事をこなしているというリアルな実態を示唆しているように感じました。

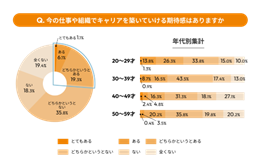

実際に、弊社の調査レポートでも、今の仕事や組織でキャリアを築いていけるという期待感がある方は、全体としては約26%にとどまっていると結果が出ており、時代の変化が激しい中で、エンゲージメントの向上や個人のキャリア形成の重要性がますます増しています。

調査会社モニターを用いたインターネット調査

キャリア自律を後押しする人材育成の必要性

人材の流動化が激しい現代において、社員のキャリア不安を放置することは、早期離職のリスクを高めます。では、企業は若手社員の人材育成にどう向き合うべきでしょうか?

一つの処方箋として、会社がキャリアを過度にお膳立てするのではなく、

「自身の成長・キャリアを自ら切り拓く力」を育む自律成長スタンス、キャリアスタンスの形成が不可欠だと考えます。

• 若手社員の主体性・セルフマネジメント力を強化したい

• 早期離職を防ぎ、新入社員のオンボーディングを支援したい

• 社員の自律的なキャリア形成や学び直し(リスキリング)をサポートしたい

このような課題をお持ちの企業様において、社員1人ひとりが前向きな一歩を踏み出すために、シェイクではどのようなサービスやプログラムを提供しているのか、以下の通り、一部ご紹介いたします。

若手社員のキャリア形成・自律的成長を促進する施策例

事例① ジョブクラフティングを活用したジョブ・エンゲージメント向上プログラム

https://shake.co.jp/solution/problem01/

本プログラムでは、受講者1人1人の仕事への向き合い方・仕事そのもののとらえ方、認知の変容を促します。個々人のジョブクラフティングの傾向を把握できるツール「Qraft」を用いて、「創意工夫」「関係性」「意味づけ」の3つの視点から、自分自身の仕事を自分でやりがいのある仕事に創意工夫する力を高めます。

※「Qraft」は株式会社ヒューマネージが提供するエンゲージメント・サーベイです。

「Qraft」は、一般的な組織サーベイとは異なり、エンゲージメントは自分でも高められ、働き甲斐は自分で創るという前提で開発されているサーベイです。具体的には、エンゲージメントを支える個人的要因と組織的要因の2つの要素を分析・現状把握し、人材開発アプローチとの接続を図りやすいのが最大の特長です。

事例② 自律的な成長を促進する職場実践型プログラム

新入社員研修の導入事例:https://shake.co.jp/works/canon_optical/

シェイクは、研修をやりっぱなしで終えることなく、職場での行動変容や受講者1人1人の自走・自律支援にこだわります。若手社員の自律的な成長を支援するためには、研修内での認知転換・スキル獲得に加えて、職場での実践+現状認識を支援するフィードバックによる、

深い内省を促すプログラム設計が肝となります。

各企業様によって、受講者特性や職場風土、上司・先輩社員のかかわり方は異なります。それらの本人要因・職場要因・業務特性を総合的に把握したうえで、対象者の行動変容を実現する最適なアプローチ・仕掛けを提案させていただいております。

事例③ キャリア開発支援プログラム

https://shake.co.jp/service/career/

シェイクでは、個人が主体となってキャリア開発を進めるために、日々の仕事と組織へ向き合い姿勢・スタンス、内発的動機を強化するプログラムを提供いたします。

「キャリアビジョンは?」「目指す姿は何かな?」と、若手のうちから引き出そうとしても、目の前の仕事とのギャップや、若手としてMUSTで取り組むべき仕事や組織内の役割分担の中で、 なかなか自律的なキャリア開発にはつながりません。キャリア形成の支援において大事なのは、「キャリア開発に対して動機づけする」ことであり、目の前の仕事への向き合い方や組織への影響発揮の仕方を見つめ直し、同期や上司、先輩など他者とのかかわりを工夫していくことです。

そのためにも、若手社員本人に対して、VUCA時代におけるキャリア形成のポイントやキャリア論の潮流をインプットし、「ビジネスパーソンとしてのキャリアスタンス形成」の構築を支援します。

まとめ

若手社員のキャリア不安を、「職場での主体的なキャリア開発行動・自律成長行動」を促進することで、自身の力で乗り越えていく

本コラムでは、弊社の研修でのとある出来事・事例から、多くの若手社員が「目の前の仕事はこなせているが、自社でのキャリア形成に不安を抱いている」、そんな実態を紐解いてきました。明確な強みや自信を持ちづらいタイミングだからこそ、将来への不安だけが募り、自社以外の環境に目が向きやすく、早期離職や仕事への意欲低下につながっていそうです。

この課題解決には、過度なお膳立てではなく、社員人1人ひとりが自らキャリアを切り拓く力(キャリア自律・自律成長力)を早期に習慣化することが不可欠だと考えます。

―キャリアに関する情報提供・アーカイブ動画―

①従業員のキャリア観に関する調査結果レポート

https://shake.co.jp/download/report_career_20240607/

②若手社員の「自社内でのキャリア」を支援するためのポイントとは?

~キヤノン株式会社 光学機器事業本部の取り組み事例を紐解く~(アーカイブ動画視聴)

https://shake.co.jp/seminar/73584/