こんにちは、シェイク吉田です。

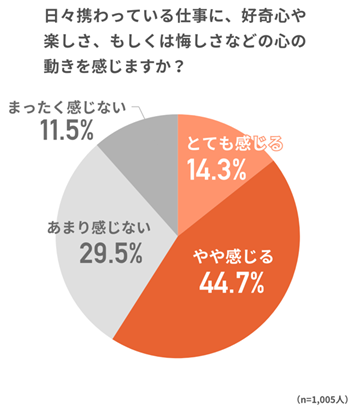

日々携わっている仕事において、好奇心や楽しさ、もしくは悔しさなどの心の動き(本コラムでは「感情」とも表現します)を感じる人の割合はどの程度だと思いますか?

社会人1000人(社員300名以上、2~10年目、非管理職)を対象に、2025年4月に調査をしました。

調査結果は、心の動きを感じている人が約6割、感じていない人が約4割という結果でした。

皆さんはこのデータを見て、どのように感じられますか? また、皆さん自身は、如何でしょうか?

私は、日々仕事において、嬉しいとも悔しいとも感じることなく、仕事をこなし続けている人が約4割であるデータに驚きました。

今回のコラムでは、このデータをもとに、仕事をする上での心の動き(感情)について、考えていきたいと思います。

心の動きを感じない理由

仕事で感情を出さない背景には、大きく二つの要因があるように思います。

ひとつは、残業規制や効率化の流れの中で「感情を排してタイパ・コスパよく仕事を進めるべき」という意識が広がっていること。

もうひとつは、感情を出したことで叱られたり、期待が裏切られたりといった経験から「感情を表に出すのはリスクだ」と感じることです。

感情と学習や工夫の関係

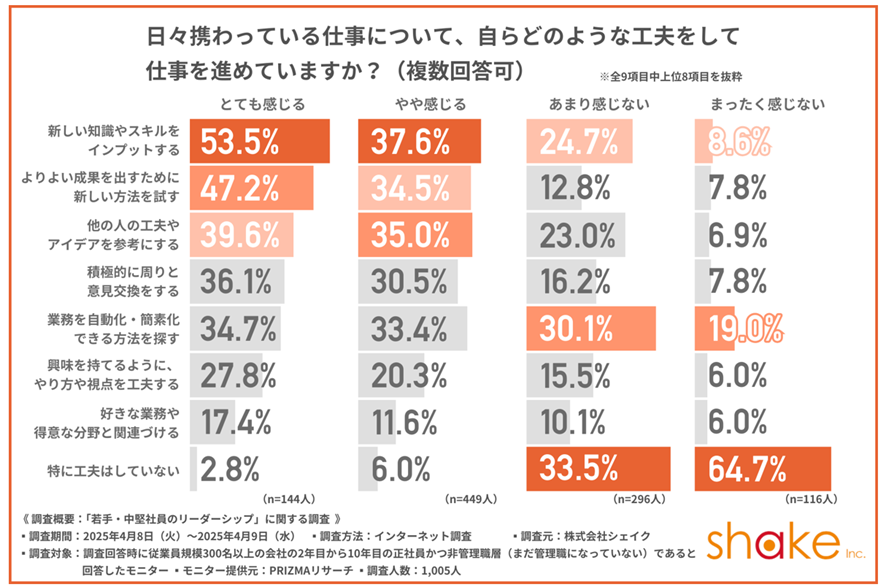

では、心の動きを感じている人(感情を表出している人)と、していない人で、どのような違いが出ているのでしょうか?

「日々携わっている仕事について、自らどのような工夫をして仕事を進めていますか?」という問いに対して、心の動き「とても感じる~まったく感じない」とのクロス分析の結果がこちらのグラフです。

調査結果を見ると、心の動きを感じている人ほど「新しい知識を学ぶ」「成果のために工夫する」といった前向きな行動を取っていました。逆に、感情を感じない人は「特に工夫していない」という回答が目立ちました。つまり、感情の有無が、学びや改善への姿勢に直結しているのです。

AI時代に必要とされるスキル

心の動きを感じて仕事をこなしている人は、与えられた仕事を粛々とこなしている状態に近いと考えられます。一方で、心の動きを感じている人は、「もっとこうした方がいいのではないか?」「これはおかしいのではないか?」といったことを感じ、考えながら仕事をしているのではないでしょうか。

私は、この心の動きを感じ、仕事に活かす力こそが、AI時代に重要性が増してくると感じています。自分の感じるアンテナに敏感になり、「ワクワクする」「これは面白くない」「もっとこうした方がいい」という心の動きこそが、AIに置き換えられない人としての価値につながるものと思います。

心の動きを感じるトレーニング

私自身も、忙しい状況に陥ったとき、疲れているとき、辛い出来事が重なったときなど、自分が何を感じているかが分からなくなる時があります。

モヤモヤしているものの、何にモヤモヤしているかも分からない状態です。

若い時、このようなモヤモヤがあっても放置していました。本音を出すことで、弱い自分をさらけ出したり、人を傷つけたりすることが怖く、自分の心に蓋をしていたように思います。もともと、自分で自分の感情を把握することは苦手なタイプだと思います。

34歳のとき、振り返りをしようと決めました。1年間書き続けられ日記帳を買ってきて、書き留めるようにしました。感じたこと、考えたこと、モヤモヤしていることなど、ルールを決めずにとにかく書き続けています。今では、その日記帳も、18冊目になりました。

今、思うと、この日記帳に書くという行動は、私にとって、感情を振り返るトレーニングになっているように思います。今、自分が何に違和感を覚えているのか、可視化して、客観的にとらえなおし、次の一歩を踏み出すことにつながっているように思います。

感情に囚われることなく、感情を殺すこともなく、感情というものと上手く付き合いながら、仕事につなげていく力。これからの世の中において、このような「自分の感情と対話する内省力」を高めていくことが、人が自分の個性を活かしながら、その人らしい価値を発揮することにつながるでしょう。

皆さんも、今日一日の中で、自分が感じた『心の動き』をひとつ書き留めてみてはいかがでしょうか?